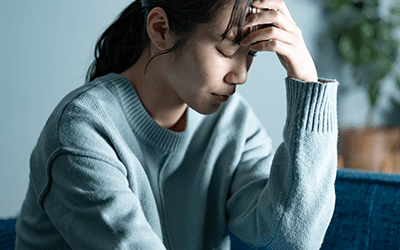

雨音がしとしとと窓を叩く真夜中、小さなアパートの一室で、私は眠る娘の寝顔をぼんやり見つめていました。

約束されたはずの養育費がまた振り込まれず、財布の中身を確認してはため息 はあ…。

「このままじゃ来月の保育料も払えない」――不安と焦りで胸がぎゅっと締め付けられ、涙が滲みます。

不安と決意: 養育費の調停申立てに踏み切るまで

養育費の未払いが続くなか、頭の片隅ではずっと「家庭裁判所で調停を起こす」という選択肢がチラついていました。

それでも、裁判所なんて大げさだし元夫と争うのが怖い…と尻込みしていたのも事実です。

実際、私は最初の未払いから半年以上もの間、「そのうち払ってくれるかも」と淡い期待を抱いてしまいました。

待っているだけでは何も解決しないと痛感する羽目になったのです。

ある夏の夕方、福岡市役所のひとり親相談窓口で思い切って現状を相談してみました。

対応してくれた女性職員の方が「それなら家庭裁判所で養育費請求の調停を申し立ててみませんか?」と優しく提案してくれたのです。

最初は「調停?なにそれ、離婚裁判とは違うの?」と戸惑いました。

調停とは裁判所内で行われる話し合いの手続きで、双方の間に調停委員が入って和解を目指す場とのこと。

頭では理解したものの、実際に元夫を相手にそんな場に臨む自信はなく、正直しばらく二の足を踏んでいました。

それでも、ふと寝顔の娘の小さな手を握ったとき、「この子のためにできることは全部やりたい」と決意が沸々と湧いてきたのです。

しかし、恐怖と不安は尽きません。

戸惑いの手続: 養育費請求調停のやり方

実際に調停を起こすと腹を括ったものの、具体的に何をどうすればいいのか最初はチンプンカンプンでした。

ネットで「養育費請求調停 やり方」を検索し、必要書類や手順をひとつずつ確認していきます。

幸い調停の申立ては弁護士に依頼しなくても自分でできる手続きでした。

費用は思ったより安く、家庭裁判所に納める手数料(収入印紙)は子ども1人につき1200円、さらに郵便切手代が約800円ほどでした。

つまり娘一人分なら合計2000円程度で済む計算。

「これなら金銭的負担を理由に諦める必要はないな」と少しホッとしました。

家庭裁判所でもらった申立書フォームに必死で記入し、必要書類チェックリストも見ながら揃えたつもりでしたが…なんと一番肝心な娘の戸籍謄本(全部事項証明)を用意し忘れていたのです。

提出当日になって窓口で「戸籍はお持ちですか?」と尋ねられ、「えっ?」と顔面蒼白。

情けないやら恥ずかしいやらで、その日は泣く泣く出直すことになりました。

この経験から、書類は事前によく確認するという当たり前の教訓を身をもって学びました。

トホホ…。

皆さんには同じ失敗をしてほしくありません。

申立書(裁判所用・相手用・自分控えの3通)や事情説明書、収入証明となる源泉徴収票、過去の取り決めがあればその証拠、公的身分証など、要求されたものは漏れなく準備しましょう。

準備が整い無事に申立書を提出すると、家庭裁判所の職員さんが丁寧に今後の流れを説明してくれました。

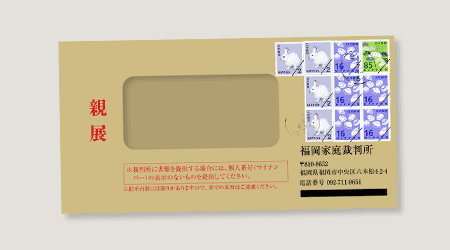

期日調整の後、後日ポストに届いたのは「調停期日呼出状」という郵便物です。

封筒を開けると、「調停期日:令和○年○月○日 午前10時 福岡家庭裁判所○号室」と記されていました。

いよいよ決戦の日が決まったのです。

通知を見た瞬間、心臓が高鳴り現実味が一気に押し寄せてきました。

緊張の朝: 調停当日の流れと雰囲気

迎えた調停当日の朝、私は福岡家庭裁判所の建物を見上げてひとり深呼吸しました。

灰色のコンクリ壁に黒い「裁判所」の看板が掲げられたその外観は、いかにもお堅い雰囲気で思わずごくり。

「本当に私がこんな場所に来ることになるなんて…」と胸中で呟きつつ、重い扉を押して中へ入ります。

中に入ると受付で呼出状を提示し、指示された待合室へ通されました。

待合室には私と同じように調停を待つ人々がポツリポツリと座っています。

開始時間になると調停委員の方(50代くらいの男性と女性のお二人)が待合室に来て、「○○さん、どうぞこちらへ」と私を調停室に案内してくれました。

実はこのとき初めて知ったのですが、調停では申立人(私)と相手方(元夫)は基本的に別々の部屋で待機し、調停委員が行き来して話を伝えるため、当事者同士が直接顔を合わせて話し合うことはないのです。

顔を突き合わせて怒鳴り合うようなシーンを想像していた私は、この配慮に心底ホッとしました。

とはいえ廊下や出入口で鉢合わせする可能性はゼロではないので注意は必要ですが・・。

調停室の中は6人掛けのテーブルと椅子があるシンプルな部屋で、私と調停委員のお二人の合計3名で話し合いとなりました。

緊張で膝がカクカク震えます。

まず調停委員から調停手続きの趣旨や進め方について簡単に説明があり、その後はいよいよ本題の話し合いです。

調停委員の質問は終始穏やかでしたが核心を突くもので、私の収入や生活状況、子どもの年齢や健康状態、月々希望する養育費の額などを順番に聞かれました。

私は緊張のあまり声が震え、「養育費は月々5万円を希望しています…」と消え入りそうな声で伝えました。

調停委員は優しくうなずいてメモを取り、「わかりました。一度相手方のお話も聞いてきますね」と席を立ちます。

私は再度、待合室に案内され、その間に緊張と不安がマックスに。

「元夫は一体何を主張するだろう?」「私の希望額を払うと言ってくれるだろうか?」と頭の中はぐるぐる もやもや…。

待機室で20~30分ほど待っていたところ、調停委員の方から再度調停室へ案内され、開口一番「相手の方は『月5万円は高すぎる、2万円が限度だ』とおっしゃっています」と伝えられました。

「こちらも生活が苦しい中で精一杯働いています。それでも子供には十分な養育環境を与えたいんです」と涙ながらに訴えました。

正直、このあたりでは感情が高ぶり過ぎて記憶があやふやです。

話し合いは何度か行き来し、初回の調停は合計2時間ほどで終了。

残念ながら1回目では合意に至らず、この日は「双方主張持ち帰り」という形で終わりました。

夜、家に帰り着いた私はどっと疲れが出てソファに崩れ落ちました。

結果が出なかった悔しさでぽろぽろ涙が溢れて止まりません。

動かなければ現状は永遠に変わらなかったのですから。

調停という土俵に引きずり出したことで、少なくとも彼は自分の責任と向き合わざるを得なくなったのです。

それに、今回は不成立でも、調停が不調に終われば最終的には審判で裁判官が判断を下してくれます。

つまり私たち母子には、まだ希望が残されていました。

約1ヶ月後に開かれた2回目の調停では前回より落ち着いて臨むことができ、私は娘の保育園の領収書など新たな資料も提出しました。

粘り強い話し合いの末、最終的に月額4万円の養育費を受け取ることで合意が成立したのです!

正直、理想の金額には少し届きませんでした。

それでもゼロのまま泣き寝入りしていたあの日々から比べれば、4万円という定期的な支払いが約束されたことは大きな前進です。

調停成立時には、裁判官が調停条項の確認(読み上げ)を行い、調停調書が作成されました。

この時は、相手方への感謝の思いが湧き上がってくるとともに、これからの確実な支払いを願わずにはいられない気持ちでいっぱいになりました。

裁判官の方も笑顔でうなずいてくれていたのが印象的です。

調停を経て取り決めた養育費は、調停調書という公的な文書に残ります。

この調停調書は判決と同じように強制執行可能な債務名義になります。

つまり、万が一今後また彼が支払いを滞らせても、この調書を使って給与や財産を差し押さえる法的手段に踏み切れるのです。

もちろん、できればそこまでしたくはありません。

養育費の調停を体験してみて

未来を変える一歩はとても勇気が要りましたが、確実に現実を動かす力がありました。

今、未払いの養育費に悩み苦しんでいるあなたに伝えたい事があります。

どうか一人で抱え込まないでください。

家庭裁判所という第三者の力を借りることで、道は必ず開けます。

これはあなた自身と、何よりお子さんの大事な権利を守るための行動です。

泣き寝入りする人生から、声を上げて未来を切り拓く人生へ。

私はそれを選んで、本当に良かったと思っています。

小さな一歩かもしれませんが、その一歩が明日への希望をきっと連れてきてくれるでしょう。